2016-9-27 16:30 |

Армянская земля издревле манила своей древностью и становилась источником вдохновения многих знаменитых поэтов и писателей. Образы Армении то ли дело возникали в их творчестве, позволяя армянам взглянуть на свою страну по-новому.

В эти дни в Санкт-Петербурге в Государственно музейно-выставочном центре РОСФОТО проходит выставка Армения по Мандельштаму, посвященная 25-летию независимости Армении.

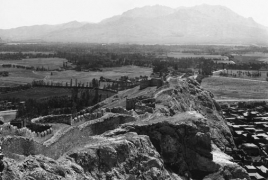

На выставке представлены более восьмидесяти отпечатков с подлинных стеклянных негативов, хранящихся в коллекции Музея истории Армении в Ереване. Фотографии были сделаны в начале ХХ века в ходе археологических экспедиций Императорской Археологической комиссии в городах Ани (замок и крепость VVIII вв. , с XXIII вв. столица Армении, крупнейший экономический и культурный центр) и Ван (первая столица Армянского царства, основанного династией Ервандидов в VI веке до н. э. ).

Как отмечают организаторы, в состав экспедиций под руководством академика Николая Яковлевича Марра входили известные армянские ученые и фотографы: архитектор Торос Тораманян, искусствовед и историк архимандрит Гарегин Овсепян, археологи и историки Смбат Тер-Аветисян, Ашхарбек Калантар, Ерванд Лалаян и фотографы Ованес Кюркчян, Арам и Ара Вруйры.

Представленные фотографии, по мнению организаторов, являются единственным свидетельством уникального культурного наследия, полностью или частично уничтоженного как временем, так и в ходе Геноцида армян XX века.

Выставка носит название Армения по Мандельштаму. Ни у кого не возникает вопроса почему?, ибо один из крупнейших русских поэтов XX века Осип Мандльштам сумел запечатлеть Армению в стихах таким образом, что сегодня его строками рассказывают об армянской земле.

А было все так: Сразу после отъезда из Армении, Мандельштам после долгого перерыва возвращается к написанию стихов. В мартовском номере журнала Новый мир в 1931 году он публикует цикл Армения.

В воспоминаниях супруги поэта - Надежды Яковлевны сохранились записи, где она рассказывает, как Мандельштам читал армянскому поэту Егише Чаренцу свои первые стихи об Армении.

Он их тогда только начал сочинять Чаренц выслушал и сказал: из вас, кажется, лезет книга. Осип был необычайно доволен такой реакцией, он сказал мне: Ты слышала, как он сказал? Это настоящий поэт, - вспоминала Надежда Яковлевна.

В Армении супруги Мандельштам познакомились с биологом-теоретиком Борисом Кузиным, который впоследствии рассказывал, что поэт вместе с женой мечтал выучить армянский язык и как можно дольше не возвращаться в Россию.

Только в обстановке древнейшей армянской культуры, через врастание в жизнь, в историю, в искусство Армении может наступить конец творческой летаргии. Возвращение в Москву исключено абсолютно, - говорил поэт.

Я тебя никогда не увижу, Близорукое армянское небо, И уже не взгляну, прищурясь, На дорожный шатер Арарата, И уже никогда не раскрою В библиотеке авторов гончарных Прекрасной земли пустотелую книгу, По которой учились первые люди.

Мандельштам, конечно, не смог остаться в Армении навсегда, но Армения дала поэту творческое возрождение и вдохновение для написания нового поэтического цикла.

Ануш Ахматова

Любовью Мандельштамов к Армении заразился другой великий русский поэт (Ахматова не любила, когда ее называли поэтесса ред. ) Анна Ахматова.

Надежда Мандельштам в своих воспоминаниях писала: Мы вернулись из Армении и прежде всего переименовали нашу подругу. Все прежние имена показались нам пресными: Аннушка, Анюта, Анна Андреевна. Новое имя приросло к ней, до самых последних дней я ее называла тем новым именем, так она подписывалась в письмах - Ануш. Имя Ануш напоминало нам Армению. . . .

Ахматова стала изучать культуру армянского народа и в первую очередь обратила внимание на Ованеса Туманяна. Благодаря Туманяну, его творчеству и бурной общественной деятельности, она узнала о Геноциде армян, тяготах, чаяниях и надеждах армянского народа.

Одной надеждой меньше стало, одною песней больше будет, то понятно, почему песня была для армянина надеждой, была на протяжении веков символом свободы, символом потерянной и вновь обретенной Родины, - писала Ахматова, судьба которой была очень не простой.

Ее муж, известный русский поэт Николай Гумилев был расстрелян в 1921 году, сын Лев Николавеич - арестован.

Без палача и плахи поэту на земле не быть, - писала Ахматова в середине 30-х годов.

Уже в 1931-м году Ахматова пишет Подражание армянскому - единственный, пожалуй, случай, когда она прямо обращается к иноязычному тексту, чтобы сказать о своем горе и горе миллионов матерей, дети которых были репрессированы.

Туманян писал:

Во сне одна овца Пришла ко мне с вопросом: Бог храни твое дитя, Был ли вкусен мой ягненок?

Ахматова, оттолкнувшись от этих строк, создала свое стихотворение:

Я приснюсь тебе черной овцою На нетвердых, сухих ногах, Подойду, заблею, завою: Сладко ль ужинал, падишах? Ты вселенную держишь, как бусу, Светлой волей Аллаха храним. . . И пришелся ль сынок мой по вкусу И тебе, и деткам твоим?

Вскоре Ахматова открыла для себя поэта Егише Чаренца, вдохновившись его фразой, сказанной Осипу Мандельштаму: Из вас, кажется, лезет книга, она стала переводить его стихи.

Дикий наш язык и непокорный, Мужество и сила дышат в нем, Он сияет, как маяк нагорный, Сквозь столетий мглу живым огнем.

Первые переводы стихов Чаренца относятся к середине 30-х годов, последние - к середине 50-х.

Чаренц очень серьезно относился к предполагаемому изданию книги своих стихов на русском языке, и, по свидетельству редактора Игоря Поступальского, сам продумывал состав и композицию сборника, сам отбирал переводы. В 1935 году поэт писал редактору:

Уважаемый Игорь! Я очень благодарен тебе за то, что ты привлек к переводу моих вещей Анну Ахматову. Для меня переводы этой большой, давно мне известной русской поэтессы - большая радость, тем более, что они как будто очень верны? Пожалуйста, при случае передай ей мою благодарность. Я и сам написал бы ей, да пока как-то неудобно. Спасибо! Егише Ч. .

Чаренцу не суждено было увидеть эту книгу, изданную спустя 20 лет после его гибели. Однако впоследствии ахматовские переводы Чаренца были признаны наиболее удачными и начали выходить в советских сборниках.

Ахматова до самых последних дней в письмах к Надежде Мандельштам подписывалась Ануш, но об этой ее привычке, как и о многих других особенностях известно немногим.

В архивах Российской Национальной Библиотеки сохранилась ранняя часть архива Ахматовой, из среднего периода жизни нет почти ни одной рукописи. В те времена она жгла все. 30-е, 40-е годы были особенно тяжелыми расстрел Гумилева, арест единственного сына.

Жизнь и творчество Ахматовой продолжает оставаться загадкой на протяжении нескольких десятилетий. Тем примечательнее то малое, что мы знаем. К примеру, в записях ее дневника сохранились такие строки:

Одни, как Пастернак, предаются Грузии, . . . я же всегда дружила с Арменией.

И Ахматовой и Мандельштаму удалось запечатлеть образ Армении в веках, благодаря той близости, которую они почувствовали к арямнской земле.

Асмик Ванцян.

Подробнее читайте на arm-world.ru ...